硯の話 その7

硯の収集の意識が明確になったのはこの硯の入手からである。

長年取引のあった書道用品店の主と酒を飲む機会があって、硯の話となった。その後1週間程たって我家にその店から一面の硯が持ち込まれた。一目みて驚愕した。二玄社で出版した5冊本「古銘硯」に載っていたような洮河緑石硯が目の前に現れたのだから。

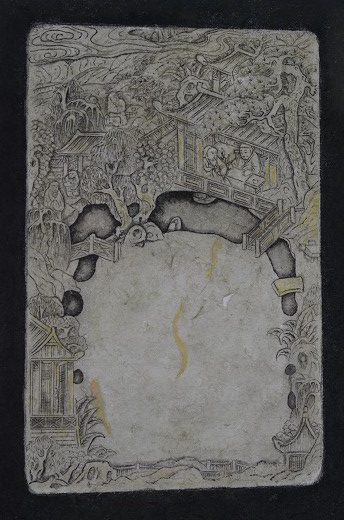

(洮河緑石は現在端渓緑石とされている)12吋8kgの堂々たる端渓緑石「蘭亭硯」であった。1-48、49、50

洮河

中国甘粛省南西部を流れる黄河上流の1支流、一時採掘されてその石質の良さに

大いに人気となったが洪水の為に採掘場所が不明となり、以降採出されていない

幻の名硯である。

東晋の王羲之が永和9年(353年)3月3日、会稽の内史であった右将軍王羲之は謝安、許詢、孫綽等名士を会稽郡山陰県紹興の名勝蘭亭に招いて、子の玄之、献之ら一族も加え総勢42名で曲水の宴を催し、各自の詩27編を編んだものが蘭亭集であり、その序文を王羲之が書いたものが「蘭亭序」である。鼠鬚筆を用いて書いた蘭亭序は熱狂的収集家であった太宗の所蔵となったが、太宗の死後、遺命によってその昭陵に陪葬されたが欧陽詢、虞世南、褚遂良等によって写本が下命によってつくられ「定武本」等の臨書本や模本が現存している。

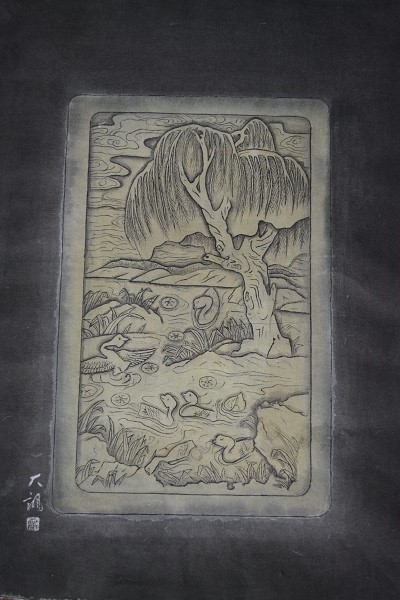

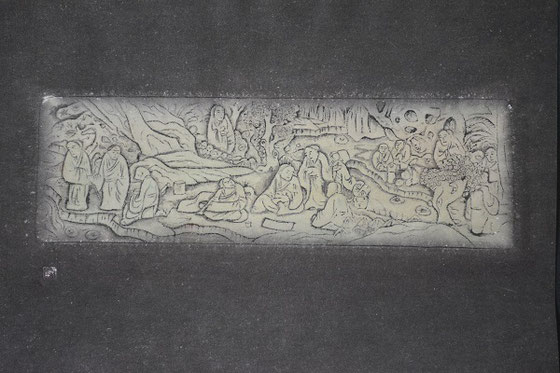

硯は蘭亭序を王羲之が書いている場面と曲水を表面に、裏面に柳と羲之が好んだ鵞鳥を彫し、側面には集った名士達を彫している。精繊でまことに見事な出来栄えで、多分清朝初期に官命で制作されたものであろう。

1965年秋から10年間に亘って中国全土を揺り動かした文化大革命は中国を未曾有の混乱に陥れた。従来の文化や権威を悉く否定され中国文化の粋、文房四宝も大打撃を免れることは出来なかった。多くが略奪、破壊されたのである。この硯も何とかしてこの嵐の中をくぐり抜けて日本に渡ってきたものであろう。その詳細は定かではない。

蘭 亭 硯 ( 表、裏面、側面 )

佛画・書・刻字・篆刻・源氏物語の書写/和田大諷のホームページ

佛画・書・刻字・篆刻・源氏物語の書写/和田大諷のホームページ