お知らせ

第33回 葛飾の美術家展 2025年5月16日(金) ~ 5月25日(日) 会場 かつしかシンフォニーヒルズ 本館 2F「ギャラリー」10時~18時 初日13時より 最終日17時迄

下記は作者による作品の解説文です

『 葛飾区美術会の為の出品作品は

和歌山県串本町の橋杭岩の風景です・・・・』

この解説から作品を想像する、なんて如何ですか。

作品は是非会場でお確かめ、お楽しみ下さい。

ご来場をお待ちしております。

****************

新年おめでとうございます。 今年も宜しくお願いします。 令和 7年 元旦

書 『 寛 楽 』 花 『万年青』

****************************

第17回 葛飾現代書展 2024年11月16日(土)~11月22日(金)場所 かつしかシンフォニーヒルズ 本館 2F「ギャラリー」10時~18時 初日13時より 最終日17時迄

大諷 出品作品及び会場風景は 11/19付けブログ にアップしました。

*****************************

第32回 葛飾の美術家展 2024年5月17日(金)~ 5月26日(日)場所 かつしかシンフォニーヒルズ 本館 2F「ギャラリー」10時~18時 初日13時より 最終日17時迄

御来場有難うございました。

和田大諷 作品 「風神 雷神図」

新年おめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 令和 6年 元旦

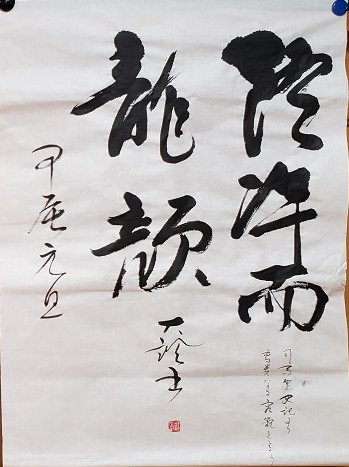

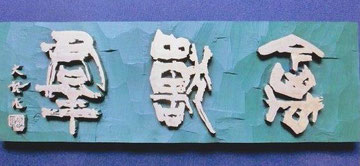

(右より)

龍 準 而

龍 顔 大諷書

甲辰元旦

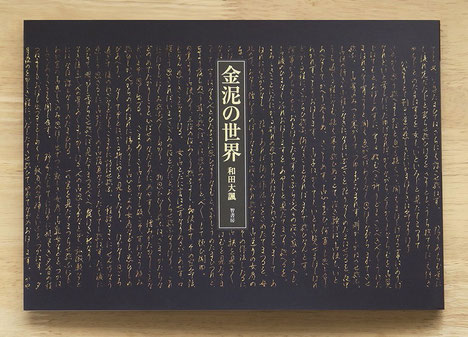

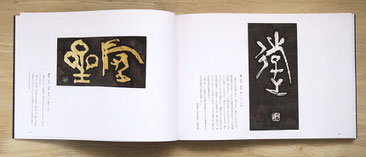

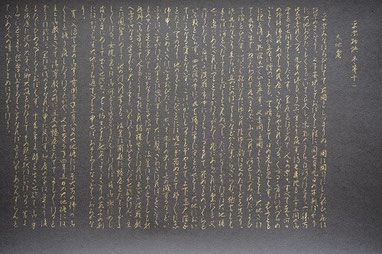

大諷 6冊目 著書 和田 大諷『金泥の世界』の お知らせ No.2 2022/10/1

大諷の『金泥の世界』完成いたしましたので内容等ご案内します。

本のサイズ A4判 297ⅹ210mm 横版 全113頁 内容: 金泥、銀泥作品集で

●巻子22作品 ●書 (額装)9作品 ●佛画 28作 ●刻字 20作品 ●塑像 2作品 にわかれてます。 主な内容は ●巻子 (金泥 源氏物語全38巻、金泥 平家物語 、古今和歌集、和漢朗詠集、曹全碑、集字聖教序、行書千字文、西園雅集図記等)●書 (額装) (金泥 及び銀泥 般若心経、風信帖、蘭亭序、李白詩 五言古詩 等)●佛画 聖林寺十一面観音菩薩立像、慈恩寺普賢菩薩像、醍醐寺三宝院弥勒菩薩像、東大寺月光菩薩像、戒壇院四天王の内持国、増上、多聞天、法隆寺四天王の内増上、多聞天、法隆寺献納四十八体佛、善光寺式阿弥陀三尊像 脇侍 観音菩薩像、室町時代九面観音菩薩像、誕生佛等 ●刻字 二十四壽、曹全碑、交以淡成、無疆福、戦国時代瓦当紋 等 ●塑像 誕生佛、如来像

書・画・文 : 和田 大諷 出版社:㈱ 智書房 写真:水谷太郎 デザイン:山口敦 *************************

「金泥の世界」表紙のマジック

金泥 源氏物語 巻子 38巻 <桐壺 帚木>より桐壺の章ほゞ全体を使い、一つの作品として見て頂けるようにしました。本の背表紙を中央手前にして左右に開き、さらに各々カバー袖の折り込み部分を開けると巻子を拡げたような桐壺の章の作品があらわれます。デザイナー山口氏の作品を愉しんで頂く工夫と遊び心が見てとれます。

表 紙 A4判

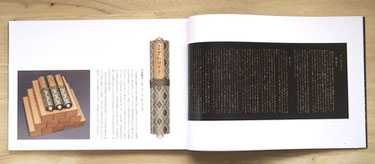

巻子

「平家物語」金泥全12巻

頁14 第一章 祇園精舎

頁15 巻一と全体像

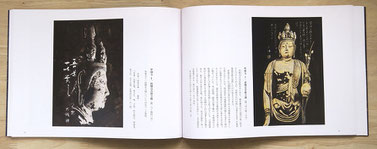

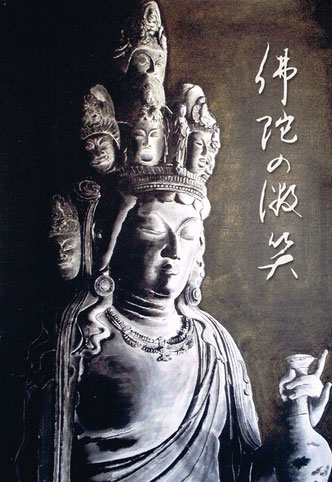

佛画

聖林寺(奈良桜井市)

P 64 十一面観音菩薩立像

P 65 同上 頭部

刻字

P 108「遊」銀泥

P 109「遊星」金泥

お知らせ 和田大諷「金泥の世界」作品集 目下制作中 2022年5月17日

今年4月鳩居堂にて最後の個展 和田大諷「金泥の世界」展を開催し、金・銀泥の作品の数々をご覧頂きました。展示しきれなかった作品も含めこれらの中から厳選し大諷「金泥の世界」として写真中心の1冊の本にまとめる事にしました。作業はすでに昨年から開始しており、5月16日、丸一日がかりの写真撮影となりました。撮影は写真家水谷太郎氏にお願いしました。場所は自宅 茶室兼アトリエにて。

パソコン画面で撮影結果を見る。光の調整の為の装置も大掛り。

撮影を見守る関係者

左から 大諷、 中央 智書房 岩波社長、右側 デザイナー兼制作責任者の山口氏。

刻字「瀧」銀泥 木材の削った跡もうまく出せるか。

コーヒーブレイク

写真家の水谷太郎氏は右から2人目。その右側は助手の小嶋氏。

銀座 鳩居堂 和田大諷「金泥の世界」展 4月10日 無事終了 御礼 並びに 動画配信 のお知らせ 2022/4/15

4月5日から始まった銀座鳩居堂における和田大諷「金泥の世界」展10日無事終了いたしました。御来場くださいました多くの皆様に心より御礼申し上げます。「金泥の世界」少しでも伝わりましたら幸いです。

また、コロナの関係で来日が叶わなかった方、体調を崩してご来場頂けなかった方からも、残念の思いと共にお祝いのお言葉、祝電、お手紙等を頂戴いたしました。厚くお礼申し上げます。

鳩居堂での個展は2011年3月から7回目、通算24回目の個展となりました。長い間ご支持、ご愛顧下さった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。長い間本当に有難うございました。

今回が最後の個展となりましたが、もっと続けて欲しいとの声も多く寄せられ大変嬉しい限りです。個展は最後ですが引き続き本の出版や作品は作り続けてまいります。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

皆様のご健勝を祈念し、最後の個展のご挨拶とさせて頂きます。

2022年 (令和四年) 新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

旧年中は 大諷 ホームページ をご覧いただき有難うございます。

本年も作品紹介、ボクシングテレビ観戦記、気になる人・作品のギャラリーめぐり、読書感想等意欲的に発表していきますので引き続きご覧下さいますよう様お願い致します。

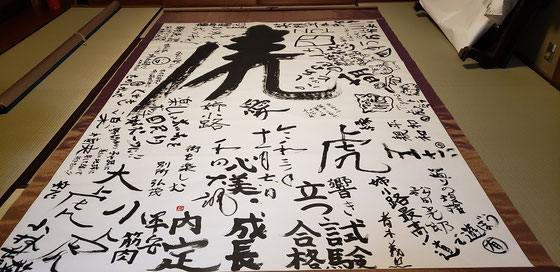

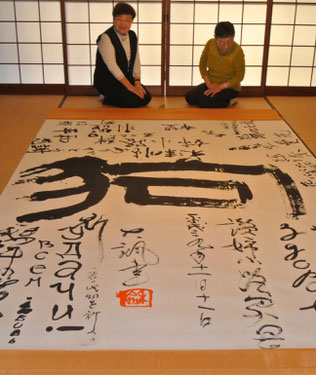

2022年の干支 姉小路 墨のパフォーマンス 虎の書

上記 写真は大諷による「虎の書」の周りに参加者の墨書(寄せ書き)(2021年11月6日)の様子と、軸装されたもの全体、事務局の谷口様宅の座敷に広げた様子。(2021年11月12日)(写真左 谷口様ご夫妻 右 大諷妻 秀子 )

2020年、21年は新型コロナ感染拡大防止の為 直接京都、姉小路の路上パフォーマンスには参加せず、自宅で書いた「干支の書」のみ送りました。2021年9月27日のブログ「令和4年寅年に因んで」にて紹介のとおり

その「虎の書」は2021年11月6日(土)姉小路 で行われた路上での墨のパフォーマンスで、近所の方、大学生さん達による墨書(寄せ書き)がなされた。軸装された書は毎年京都下京区「ひと・まち交流会 京都」コンコースに飾られる。

大諷 5冊目の本 『続・無辺楽事ボクシング編』2021年11月

大諷 5冊目の本 『 続 大諷の無辺楽事 ボクシング 編 』が出来上がりました。

本編は大諷のホームぺージの 「ボクシングTV観戦記」及び「ボクシング界の伝説のボクサー達」にアップしたものを抜粋編集したものです。

出版社は前回に同じ 智書房。ボクサーの似顔絵は大諷の筆によるものです。

第14回 (2021年) 葛飾現代書展 ご案内

会期 令和3年(2021年)11月20日(土)~11月26日(金)

午前10時~午後6時(初日は午後1時開場、最終日は午後5時閉場)

会場 かつしかシンフォニーヒルズ 本館2階「ギャラリー」

〒124-0012 葛飾区立石6-33-1 電話番号03-5670-2222

大諷 出品作品及び会場風景は 11/20付けブログ にアップしましたのでご覧下さい。

2021年 新年のご挨拶

明けましておめでとうございます!

昨年中は大諷ホームページをご愛読、又は目に止めて戴きありがとうございます。

今年も「無辺ノ楽事」、様々な楽事を取り上げ掲載する予定です。

またボクシングテレビ観戦記、同伝説のボクサー達も大諷の外せない ”楽事”

の一つと言えます。ブログ同様こちらも宜しくお願いします。

(註) 私(大諷)にとっての 楽事 とはなにか。

佛画を描き、書を書き、刻字、篆刻に親しみ、また読書を

娯しむことである。・・・・

著書 「大諷の無辺楽事」むへんのらくじ(2020年11月12日発行)

”はじめに” より 抜粋

大諷4冊目の著書紹介『大諷の無辺楽事』(むへんのらくじ)2020年11月20日 発刊予定

上記 表紙は 大諷作品の「風信帖」全体。

「第13回葛飾現代書展」に出品予定の作品です。下記「第13回葛飾現代書展」

のお知らせご参考ください。

「無辺楽事」(ムヘンノラクジ)とは

中国は清の時代の事、陳鴻宝の作に「無辺楽事帰吟事」がある。つまり限りなく楽しい

事は結局のところ詩をつくり書する事であるが、中国にの文化人にとって当然の素養と

されたのである。

さて私(大諷)にとっての楽事とは何か。佛画を描き書に楽しみ刻字、版画、篆刻を手がける事であるが、中央に据えているのが金銀泥で書く日本の古典文学であることに変りはない。師なく、いずれの会派にも所属しない事が、これを可能

にしたと思っている。 (はじめに)から抜粋

内容の一部を紹介しましょう。

第一部

「願真卿ーー王羲之を超えた名筆」展に関連して

(2019年1月16日~2月24日 於:東京国立博物館)

甲骨文字、金文、篆書、隷書・・・初唐の三大家、白川静の登場・・・

硯の話、印材とその作家について、印材を彫る。

第二部

「私の好きな歌手」

ディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウ、キル・フラグスタートステン・・・

ポール・ロブスン、マヘリア・ジャクソン、イヴ・モンタン、コラ・ボケール、

三橋美智也、鮫島有美子、岡晴夫 等

「私と落語」 五代目古今亭志ん生、三代目三遊亭圓生、桂米朝 等

「漫画狂時代」人間仮免中つづき、ののちゃん、かぶろば村へ、つげ義春の作品 等

「読書篇」故国祖国、ピラネージの黒い脳髄、ピラネージュの黒い脳髄、吉村昭の本、

文章読本、サルトルの自由、荷風随筆集 等

2020年9月 編集大詰め

打ち合わせ風景

左 作者 和田 大諷、

中央 智 書房 社長 岩波 智代子氏

右 校正、デザイン担当者

山口 敦氏

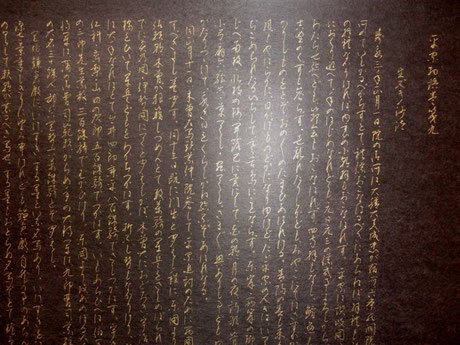

出品予定作品「風信帖」

空海が最澄にあてた手紙三通を

合わせたもので日本書道史の名

品と謳われており、今回は金泥で

挑戦したもの。

写真は作品「風信帖」出だしか

ら6行目までゞ、全体は約3倍の

長さのものです。

風信帖の名の由来は1通目の書き出し「風信雲書・・」から始まるのでこの名で呼ばれるようになったと伝わっています。

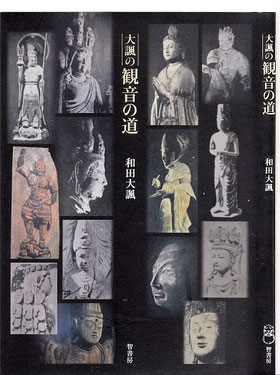

大諷3冊目の著書紹介 大諷の『観音の道』2019年7月 発行

大諷の『観音の道』

発行 2019年7月

株式会社 智書房

佛画を描いて25年が経ち20回

以上の個展を開いてきた。

ここでこれまでの作品と巡った

寺院、観音の道を振り返ってみ

おようと思う。

著書 巻頭の言葉より

鳩居堂『和田大諷 佛画・書』個展開催しました

日 時:2019 年 4月2日(火)~7日(日)午前11時~午後7時

最終日は午後5時迄

会 場:鳩居堂画廊 3F ( 東京メトロ銀座線A2出口 銀座4丁目交差点)

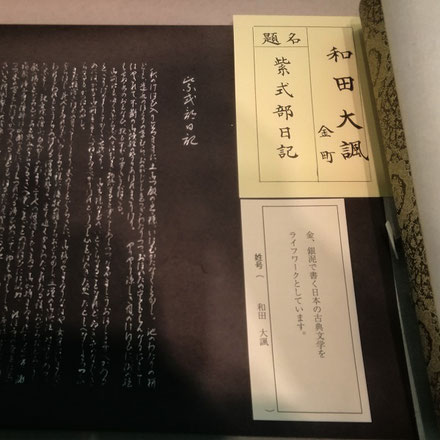

書の部門では今回は「紫式部日記」紺紙・銀泥の巻子1巻を展示します。

この「紫式部日記」展示にあたり今回も大場秀章氏(東大名誉教授)による記念のお話を下記の通り予定しております。

4月6日(土)午後1時~ 参加は自由 当日開始時間10分前までに会場にお集まりください。

テーマ『 紫式部日記の書かれた時代と植物について 』

11月10日京都姉小路で書のパフォーマンス「亥」を隷書で書く

詳しくは 11月10日のブログをご覧下さい。

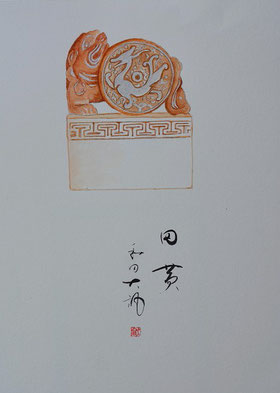

「印材とその作家について」9/23 及び 「印材を彫る」9/25をアップ

書に関わって40年となり収集の意志がないまゝに、いつのまにか印材が集まってきた。その中には著名な作家もいたのである。・・・・・・

「印材とその作家について」より

佛画を描いて、書も書いて作品にするにあたってが必要になる。作品中の自分の印は作品の一部であると思っていたので自分で彫ることとした。・・・・・・

「印を彫る」より

続きは 9月23日、25日のブログをご覧下さい。印材は大諷自身が描いた絵をもって紹介しております。

右の絵は 印材の中でも鶏血石と並んで抜群の人気の「田黄石」を描いたものです。

2017年12月から New!「観音の道」スタート

『 佛画を描いて25年が経ち20回以上の個展を開いてきた。

ここでそれまでの作品と巡った寺院、観音の道をふり返ってみようと思う。』

と述べながらこれまで描いてきた数々の佛像を当時の思いを含め大諷ならではの解説を

書いたものである。 お知らせの次項目をご覧下さい。

第一回は「法隆寺の釈迦三尊像」「法隆寺の多聞天、広目天立像」「法隆寺の百済観音」

を取り上げました。

原稿は既に書上がっており、順次掲載します。

近隣の仏様には実際足を運び、現在の様子も取り上げている。そのひとつ「縛られ地蔵」の南蔵院はあまりの様変わりに驚かされた等々。

掲載終了後は大諷3冊目の本として編集を予定しています。

1年先かもっと先になりますか・・・・・・

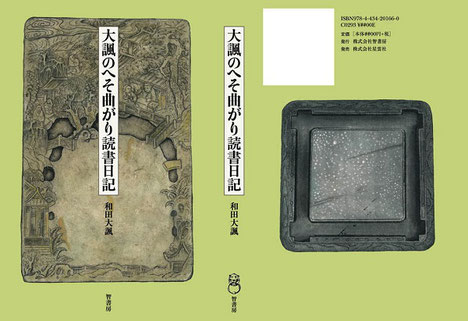

大諷第二弾『大諷のへそ曲り読書日記』と題名を変更

大諷の著作『大諷の映画狂時代』に続く第二弾は先に予告の『今様徒然草』から

『大諷のへそ曲り読書日記』に変更しました。

出来上がりは年明けの1月中旬の予定です。

2012年4月から2017年3月までブログに掲載したものをまとめたものです。

書評を主に映画評に時事評、日常の出来事等々。B5判2つ折よりやゝ大き目で342

ページ。気軽に手にとって見ていただける大きさです。

表紙は今年5月に鳩居堂個展で発表した硯の絵23点の中から表紙は端渓緑石の「蘭亭硯」、裏表紙は「歙州井田硯」を使用しました。

今年の京都 姉小路で墨のパフォーマンス。(2017/11/14)

今年の姉小路で墨のパフォマンスは11月11日行われました。

会 場 京都 中京区 姉小路 路上(車両交通止めにより)

日 時 11月11日(土)13時から

書いた文字は ?

来年の戌の干支にちなんで子犬を意味する「狗」の一文字を書きました。

その余白に見学者の人達が思い、思いの文字や言葉を書いてもらう趣向で、

参加していただきました。生け花でロシアから来ていた人達、フランスの方も参加

して国際色豊かなパフォーマンスとなりました。

14時からの予定が13時~始まり、パフォーマンスに間に合わなかった方達がおられ

大変申し訳ございませんでした。

「狗」の文字を書き終えたところ。

谷口事務局長さん宅にて表装出来りを拝見。

来年には下記「鳳」のパフォーマンス写真同様下京区西木町通の

「ひと・まち交流館 京都」にて公開される予定。

昨年11月に行われたパフォーマンスの「鳳」の文字。

「ひと・まち交流館 京都」の吹き抜け3階から吊り下げられている様子。

個展で出会った元女優の深川清美さん (2017年5月22日)

「赤狩りとドルトン・トランボ」講演 2016年11日27日

映画と講演「松戸九条の会」

映画「ジョニーは戦場へ行った」上演のあと「赤狩りとドルトン・トランポ」の題で25分の講演を行った。赤狩りの歴史的背景とアメリカ政府の思わくとトルーマンに最高責任者が変更し民主主義の抑圧者となったことを認識しなかった映画界が権力に全面降伏した経緯。

マッカーシズムが荒れ狂ったアメリカで不屈に斗った映画人、アカデミー賞受賞に当っての映画界の狼狽振り、その後のアメリカ映画界の顛末と現状について、その傷の深さについて、このあとヨーロッパ(佛・伊・独)ソヴィエト、日本の同時代の映画についても話す予定はあったものの時間的制約の為、割愛せざるを得なかった。

2016年11月27日 (動画添付のためアップが遅れました)

京都 姉小路で墨のパフォーマンス終了 2016年11月12日

動画で撮影を行いました

来年の干支にちなんで鳳を書く

「何を書こうかしら」 鳳の余白に好きな文字を書いてもらう

作品集に刻字「遊」「和」「椰子の実」をアップしました。2016/07/08

5月14日に行われた葛飾美術家展。墨のパフォーマンスの動画を公開しました。 2016/5/15

大諷漫画狂時代に引き継ぎます。2015年3月

2015年3月大諷の映画狂時代を休止し、大諷の漫画狂時代に引き継ぎます。

先ず最初に取り上げるのは「手塚治虫」。代表作からあまり知られていない作品まで丁寧に大諷の目で手塚治虫を解剖、紐解き、取り上げてます。きっとこんな作品もあったのかと改めて手塚治虫の偉大さを知るところとなるでしょう。

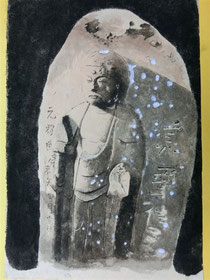

作品集に室生寺の石佛を追加しました

室生寺の石佛 2015年個展作品

菩薩像とは考えられず明王とも断定できないことから多分准提観音ではないかと推定される。極めて小型の石佛である。

作品集に法隆寺九面観音立像を追加しました。

法隆寺九面観音立像 2015年個展作品

奈良 法隆寺 像高37.6cm中国唐時代 7世紀。

頭上面を別材製にして矧ぎつけている。

外は耳飾、胸飾り、瓔珞などの装身具、天依、数珠、小瓶、足下の蓮華まで白壇の一木から彫出している。中国から請来された白檀製の小壇像の代表的作品である。

作品集に赤山禅院の十一面観音と大安寺の多聞天を追加しました。

聖観音立像を作品集にアップしました

作品集に「聖観音立像」を追加しました。

平家物語 巻第12完成

これで平家物語は完結した。

「大諷の映画狂時代」本出来上がる

初版発行日 2014年2月10日

近日中に、JR金町駅の北口大和書店にて販売予定です。

そのほか大手書店にて手に入ります。

平家物語 第11巻書き終わる

平家物語第11巻 延12.25m

劣り腹を母とする義経は幼時から放浪をこととしていた為、素性もさだかならぬ輩と交流があり、ゲリラ戦法を得意とした。

後白河法皇はこの兄弟の性格不一致を巧みに利用して頼朝には無断で義経を重用、大天尉の官を与える。義経は兄の思わくも顧みず、朝恩として受ける。頼朝の不信はつのる一方で、四国の平家追討も指示は範頼に与えるが、義経は指示に従わずわづか5艘の船と150騎をもって四国へわたり屋島から瀬戸水軍の支援を受けて元暦2年(1185)3月24日、壇の浦を攻めこれを滅す。

宝鏡は確保したが、宝剣は水没、1カ月後梶原景時は讒言の書を頼朝に送る。義経は鎌倉に入ることを許されず真意を述べる桟会も与えられない。窮した義経は重ねて宗盛父子を貸して上洛にあたり、関東に於いて頼朝に恨みをなす者が義経に従うであろうと捨て台詞をはき、頼朝の激怒をかう。

石川県 鶴来「和田屋のお正月」写真集 2014年

明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いいたします。

一昨年から昨年 年末年始を石川県鶴来の名前も同じ「和田屋」さん、囲炉裏端の宿、川魚、山菜料理旅館で過ごした。雪国のしかも加賀の伝統ある土地がら。秋も春も宿泊したが是非一度お正月をここで迎えたかった。若女将はいつお会いしても心惹かれるものを持っている方である。画も書も巧く和田屋家のパンフレットからメニュー、おみやげ物の説明など総て女将の手になる。

そんなところで過ごしたお正月の写真を再びご披露します。

今年一年大諷ホームページにおつきあいいただき有難うございました

佛像に魅せられて描き続けてきました。今は特に古寺や道端に眠る古い石佛に強く惹かれるようになりました。来る年もいい作品を描いていきたいと思っております。

2014年 来る年がいい年でありますように。

(葛飾区新宿、中川橋近くの不動院境内の石佛地蔵菩薩である。)

展示作品は刻字 「禽獣群」

平家物語 第九巻 巻子 仕上がる 2013年10月24日

作品紹介 聖林寺の十一面観音立像

聖林寺の十一面観音立像は国宝十一面観音の7体のうちの一体である。引退した元関脇水戸泉によく似た佛像である。

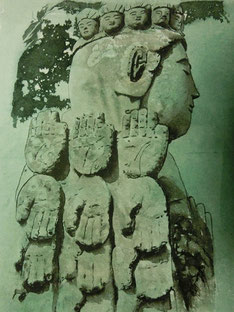

作品紹介 千手観音

京都嵯峨野の広沢池付近に両手の配列が独得で造形的にも面白い千手観音でさほど古いものではないようである。

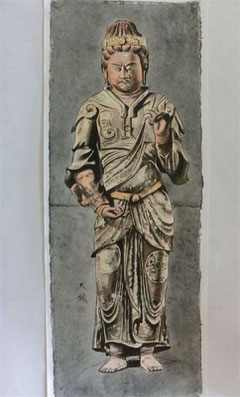

作品紹介 多聞天法隆寺

多聞天法隆寺 像高134.3cm

日本最古の四天王で、金堂四陣の須弥檀土の東南隅に配置されている。光背裏面に「山口大口費」(ヤマグチオオグチノアタイ)作者名が刻されており、現在も彩色が残っており、当初は美しい極彩色が施されていたことが偲ばれる。

作品紹介 十一面観音立像

十一面観音立像 像高177.3㎝

9世紀 滋賀県 向源寺の飛地渡岸寺の十一面観音で、しなやかに腰をひねった姿は独得の印象を与える。7作ある国宝十一面観音の中で最も人気の高い像である。

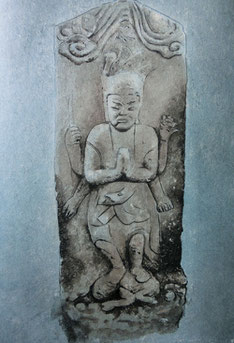

作品紹介 愛染明王

愛染明王 葛飾区 業平山東泉寺南蔵院境内

南蔵院は貞和4年(1348年)林能法師が本所の小梅に開いたが、元禄11年(1698年)水戸家の下屋敷を作るとき中之郷(本所)八軒町に移転し、さらに昭和4年5月の区割整理のときに現在地に移転されたといわれる。境内のお堂には体を荒縄でぐるぐる巻きにされた地蔵尊がある。あの大岡裁きで有名な地蔵尊であり今は失せ物がみつかるように、だけでなく願い事があったら縄でしばり、叶ったらほどくという風習が残っている。愛染明王は境内本堂より左に入った墓地内に置かれている。

作品紹介 持国天

東大寺戒壇院の四天王のうちの一体。

塑造、像高160.5cm、天平時代の作。戒壇院は天平勝宝7年(757年)の創建とするが、その後1180年、1446年、1567年に災いを受けて現在の建物は1732年に建造さてたもので、四天王は再建時に他の堂から移安されたと考えられている。持国天は堂内、東南に内に向けて安置されている。皮甲を着し、両肩に獅噛をあらわし、脛当てをつけ沓をはいて邪気の上に立つ。口を強く結び、両眼を見開き、鼻孔をひろげ、威嚇の態をあらわしている。四体いづれも奈良時代の四天王像中、最も自然で均整の取れた非常に優れたものである。

映画の本の制作始まる 本の題名「大諷の映画狂時代」ブログ2013年10月3日をご参考

以前お知らせした映画の本の制作がやっと動き始めました。当初8月末には完成できるかもと”いい加減な”予告をしてしまいましたが、今回は正真正銘の予告で 来年1月中旬の出来上がりを予定しておりますので訂正方々ご報告いたします。

お願いした出版社さんは、中規模ながらこれまで素晴らしい出版物を多く手がけてこられた「智書房」というところで、この度”良縁”を得て本造りがスタートした次第。

すでに「映画の窓」でアップした作品全93作をイラスト付解説で本としてまとめることにします。読んで「思わずうなずいたり」、「あの映画実はそういう映画だったの」等など「映画の窓」では読みきれなかった新たな発見もあるに違いありません。もう一度DVDを借りてきて見直そうと思わせる、今までにない映画本になること間違いと確信しております。

作品紹介 伝梵天像 秋篠寺

脱活乾漆、木造、彩色、像高205cm 頭部は脱活乾漆造りにし本体部以下を木造で補ったもの。特徴は眉根を寄せた厳しい表情を示し、目鼻立ちは彫が深く、重厚な趣と威厳ある緊張感をただよわせている。彩色の文様は比較的に残っており、剥奪が美しい。8世紀の中頃の作と見られる。

FM葛飾の取材受ける 2013年9月30日

9月30日午後3時から15分間生放送で取材を受ける。記者は制作部の谷優香さんで大阪出身、京都の大学を出ているとのこと。金泥書、刻字、佛画などに亘って説明、時間通り順調に取材終了。キャラクターアイドル「コニタン」に色紙を依頼されて”笑門来福”と書く

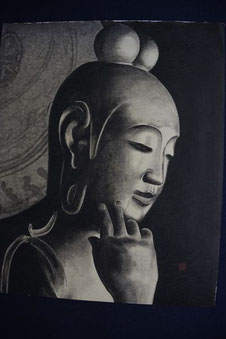

作品紹介 菩薩半跏像 奈良中宮寺 国宝

菩薩半跏像 中宮寺 国宝 像高87.9cm 飛鳥時代の作。樟材、頭部と体部、両腕が別材を組んで作られている。飛鳥時代の佛像の眼は杏仁形をしているが、中宮寺の佛像は中央がやゝ垂れて波形しており異例である。

当初は黒漆を塗った上に岩絵具で彩色されていた。 金色の宝冠、胸飾、腕臂釧をつけた美しい彩色像であったが時代を経て彩色は剥がれ落ち黒のみ残って現在の姿となった。

会津八一がこの像を詠んだ歌

みほとけの あごと ひじとに あまでらの

あさのひかりの ともしきろかも

佛画・書・刻字・篆刻・源氏物語の書写/和田大諷のホームページ

佛画・書・刻字・篆刻・源氏物語の書写/和田大諷のホームページ