静岡県清水市在住で金泥の書を書き続けてきた福島久幸さんが亡くなった。

2014年8月25日享年92歳であった。

卆寿を迎えた2012年2月25日、清水市において金泥フォーラム主催の福島さんの金泥作品の大展示会が開かれ、巻子、折丁の作品が数多く開げられた。

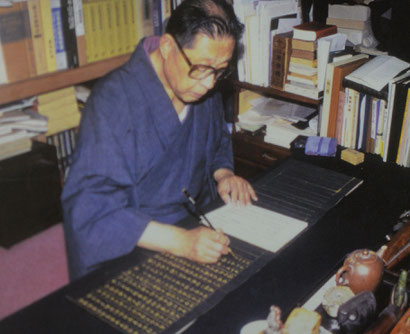

講演会も行われ、200人程の参加者を前にして、マイクも使わず1時間半に及ぶ話を立ったまま続けられた。90歳までは午前中は職業である歯科医としての仕事を、午後からは金泥の書をと云う生活を貫き、90歳を境として仕事は娘さんに譲って、今後は書にのみ専念するのだと楽しげだったのを思い出す。

このときの記事は平成24年2月26日ブログに掲載。(2012年)

さらに平成24年7月27日ブログに日本経済新聞に紹介された福島さんと金泥の

記事を掲載してます。

福島さんは1989年1月奈良国立博物館に所蔵される国宝「金光明最勝王経」を見た。紫の紙に金泥で書かれたこのお経を千年以上をへてなお燦然と輝く文字に、身も心も震えたという。

古文書等を調べて、奈良時代には書いた金字をみがく作業があることを知り古文書に記されたように猪の牙が最適であることに到達した。

金泥の溶き方も試行錯誤の上に会得、正倉院文書などの資料をもとに楮紙を打った、打紙の研究、作業に没頭、注文をつけて漉いてもらった楮紙を植物のムラサキの根を用いて紫に染めるこの紙を金槌で叩き紙の密度を高めて、金泥を書きやすくする為だ。

紙を漉く、染める、打つ、紙に線を引く、金泥をつくる、書く、みがく、の作業を行い福島さんの古代金泥法に結実した。

源氏物語全54帖は金、銀、黒書で3回書いたと云う。書いた長さは1kmを超えるそうだ。氏の職業は歯科医で1963年から静岡市で開業、朝6時過ぎに診療所に行き帰宅すると紙を継ぎ、罫線を引き、経典や古典を金泥で書いて90歳に至るまでずっと続いて、90歳を境として歯科医は娘さんに引継いでその後は書に専念している。

師ももたず、団体にも所属しない「私はアマチュア」を自認している。アマチュアにしてこそなせる事業である。2000年に氏の古典が銀座の伊東屋で開かれ、その際金泥の溶き方、金字の磨き方等を親切、丁寧に教えて戴いた。氏の書に対する接し方、考え方に深い共感を抱き、又壮大な業績を知るにつけて後に続かねばと強く思うようになった。師を持たない私にとって、福島さんは唯一人の師である。ここに謹んで哀悼の意を表します。

佛画・書・刻字・篆刻・源氏物語の書写/和田大諷のホームページ

佛画・書・刻字・篆刻・源氏物語の書写/和田大諷のホームページ

コメントをお書きください

佐伯文雄 (金曜日, 09 2月 2024 14:39)

福島先生から 頂いた御教授とありがたいお言葉は、私にとりましても宝物になっています。感謝は永遠です。合掌しながら

金字写経生 佐伯文雄